ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Эта рубрика предназначена для материалов, не относящихся к главным темам сайта (лингвистике, переводу, словарям и прочим сюжетам о языке и речи). Ведь не только своей профессией живут переводчики и филологи. Иной раз хочется поделиться впечатлениями и мнениями о выставках, спектаклях, прочитанных книгах, каких-то поездках, вообще о событиях, свидетелем которых довелось стать. А если кому-то захочется обсудить эти материалы, можно написать свой комментарий в рубрику «Дискуссии и полемика».

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Д.И. Ермолович. Мадридский треугольник (на этой странице ↓)

Д.И. Ермолович. Вена: скрытые сокровища

Д.И. Ермолович. О выставке Николая Ге

С. Падалкин. Романтическая лингвистика

© Ермолович Д.И.

Мадридский треугольник

Мадрид — одна из богатейших сокровищниц изобразительного искусства. Исчерпать её невозможно, и каждое пребывание здесь доставляет новые эмоции. Походы по музеям Мадрида настолько переполняют впечатлениями и размышлениями, что нельзя их не выплеснуть в какой-то текст, каким бы дилетантским он ни оказался.

Но я не преследую в этом тексте глобальных задач и не стану писать подробное полотно своих впечатлений. Порассуждав над некоторыми любимыми издавна или вновь «зацепившими» меня произведениями, я лишь поставлю на воображаемом белом листке три точки: «Прадо», музей Тиссен-Борнемиса, центр искусств королевы Софии. А дальше не знаю: вдруг между ними прочертятся какие-нибудь соединительные линии. И получится мой Мадридский треугольник .

Знаковое для музея «Прадо» произведение, его визитная карточка — картина Веласкеса «Менины». Чем больше рассматриваешь его, тем больше оно задаёт тебе загадок, а чем больше читаешь о нём, тем больше убеждаешься в беспомощности искусствоведов, пытающихся эти загадки разгадать.

Знаковое для музея «Прадо» произведение, его визитная карточка — картина Веласкеса «Менины». Чем больше рассматриваешь его, тем больше оно задаёт тебе загадок, а чем больше читаешь о нём, тем больше убеждаешься в беспомощности искусствоведов, пытающихся эти загадки разгадать.

В центре нижней половины картины — одетая в парадное платье инфанта с несколько отрешённым взглядом и хлопочущие вокруг неё придворные дамы (менины). Слева — сам художник, стоящий у мольберта с холстом, в правой части — придворные карлицы, одна из которых напряжённо смотрит на зрителя, а другая обратила своё внимание на задремавшую собаку и пытается пнуть её ногой. На заднем плане — человек (видимо, гофмейстер), приоткрывающий занавеску в проёме двери, а также зеркало, в котором отражаются смутные силуэты мужчины и женщины.

Первая же загадка, на которую стараешься найти ответ, — зачем художник так грубо нарушил каноны композиции и отдал полкартины под тёмное, однотонное, бедное деталями изображение потолка? Ещё один кусок художественного пространства «съела» оборотная сторона того холста, на котором пишет свой портрет изображённый на картине живописец. Таким образом, фигуры людей и животного сгрудились в урезанной нижней половине вертикального прямоугольника.

Следующий вопрос: а что же пишет художник, включённый в сюжет картины? Если инфанту, то почему она стоит практически спиной к нему? Искусствоведы выдвигали предположение, что он занят написанием портрета родителей инфанты — короля и королевы, чьи портреты и отражаются в зеркале на заднем плане. Но тогда насколько уместны хлопоты менин вокруг платья девочки прямо под носом у художника, занятого работой над парадным портретом королевских особ? Или король с королевой любили жить в весёлой домашней кутерьме, где все — дети, их бонны, художник, карлицы, собака, гофмейстер — по-простому, без церемоний занимались каждый своими делами?

Впрочем, настроение персонажей не назовёшь особенно весёлым: как я уже сказал, одна из карлиц смотрит на зрителя с напряжением и, может быть, даже с тревогой, инфанта отрешена от суеты своих помощниц, а гофмейстер застыл в нерешительном движении: то ли хочет что-то спросить, то ли позвать куда-то. Я прекрасно понимаю, что портреты своих персонажей Веласкес писал по отдельности, заставляя каждого позировать в том или ином ракурсе, и именно поэтому могло оказаться тревожным выражение лица карлицы, непривычной к роли натурщицы, и отрешённым — выражение лица инфанты, наверняка уже к этому привыкшей. Однако именно такие выражения лиц, видимо, входили в его замысел, потому что нельзя представить себе мастера, которому этот аспект картины был бы безразличен.

Cветлый проём двери, в котором стоит гофмейстер, неудержимо зовёт зрителя прочь — куда-нибудь на воздух, на волю — из этой темноватой комнаты с нависшим мрачным потолком. Искусствоведы даже выдвигали предположение, что Веласкес отразил в картине мистическое взаимодействие разных миров… Уж не знаю, насколько Веласкесу был свойствен мистицизм (по другим картинам этого не чувствуется), но то, что ни одна деталь у него не случайна, не сомневаюсь. А вот какие именно мысли или подтекст он зашифровал в этой сложной композиции — остаётся тайной. Пожалуй, ближе всех к разгадке этой тайны подошёл великий советский искусствовед Михаил Алпатов, посвятивший «Менинам» специальную и очень глубокую статью (к которой и отсылаю желающих). Он объяснил математически, почему при всей странности построения картина не кажется плохо скомпонованной. Но в смысловой трактовке картины и эта статья — всего лишь набор эмоциональных предположений, а в целом при анализе этой картины искусствознанию приходится расписываться в своём бессилии.

Неисчерпаемым источником загадок остаётся и творчество Франсиско Гойи, так полно представленное в «Прадо». До чего же резко отличаются по стилю и колориту различные его работы: парадные портреты и интимные «Махи», сцены из жизни простолюдинов и пасторали с развлекающимися придворными, исторические, аллегорические, религиозные полотна и картины с изображением ведьм и каннибалов. Но самой интригующей является, пожалуй, серия «чёрных» фресок (Pinturas negras), написанных Гойей на стенах своего дома. Их скрывал от чужих глаз не только сам Гойя, но и его наследники ещё около полувека после смерти художника.

Неисчерпаемым источником загадок остаётся и творчество Франсиско Гойи, так полно представленное в «Прадо». До чего же резко отличаются по стилю и колориту различные его работы: парадные портреты и интимные «Махи», сцены из жизни простолюдинов и пасторали с развлекающимися придворными, исторические, аллегорические, религиозные полотна и картины с изображением ведьм и каннибалов. Но самой интригующей является, пожалуй, серия «чёрных» фресок (Pinturas negras), написанных Гойей на стенах своего дома. Их скрывал от чужих глаз не только сам Гойя, но и его наследники ещё около полувека после смерти художника.

Каталогизировал картины и дал им названия художник Антонио Бругада, но его интерпретации носят целиком предположительный характер, так как никакой документальной основы для их анализа (писем, дневников и т.п.) у него не было. В итоге каждый осмысляет эти жутковатые, а подчас просто страшные картины сам, как может, а искусствоведение ничем не может зрителю помочь (если не считать, конечно, пояснений к самоочевидным сюжетам, таким как поедание Сатурном собственных детей).

Среди прочих «чёрных» фресок меня поразил «Поединок на дубинах». В ней сражаются на дубинках два человека, у которых части ног ниже колен отсутствуют. Музейная табличка в «Прадо» при этой картине сообщает, что она имеет несколько живописных слоёв, и на нижнем красочном слое ноги персонажей имели полный размер. Однако же художник зачем-то убрал голени и стопы! Как только я увидел эту работу, мне вспомнился очерк Леонида Никитинского «Беспредел», опубликованный в «Огоньке» ещё в 1988 году. Сейчас мне не удалось найти текста той статьи, чтобы восстановить детали, но в памяти запечатлелся рассказ о том, как на тюремной зоне издеваются над людьми и калечат их, отнимая части конечностей, а потом устраивают «гладиаторские» бои, заставляя калек на культях драться между собой до новых увечий и даже убийства. Что хотел сказать Гойя в этой композиции, никто не знает, но она непостижимым образом оказалась иллюстрацией к этому очерку, написанному почти 170 лет спустя.

Поражают не только сами картины «чёрной» серии, но и тот факт, что художник методично распланировал их расположение на стенах комнат своего двухэтажного дома, где поселился с молодой (намного младше его) женой. Значит, он изначально отводил им не роль публицистических выступлений, а роль постоянного интерьера для своего обиталища, не предназначенного для чужих глаз за пределами семейного круга. Жуткие, карикатурные лица и фигуры зловещих персонажей должны были постоянно взирать на обитателей дома. Хорошенькая, нечего сказать, обстановочка для гнёздышка молодой жены. Кто-то из аналитиков высказывает предположение, будто Гойя на тот момент находился в депрессии. Однако никаких подтверждений этому нет – более того, в тот период он как раз оправился от перенесённого заболевания. Все попытки искусствоведов вписать эту серию в какую-то эстетическую тенденцию того периода не выдерживают критики и остаются пустыми спекуляциями.

Поражают не только сами картины «чёрной» серии, но и тот факт, что художник методично распланировал их расположение на стенах комнат своего двухэтажного дома, где поселился с молодой (намного младше его) женой. Значит, он изначально отводил им не роль публицистических выступлений, а роль постоянного интерьера для своего обиталища, не предназначенного для чужих глаз за пределами семейного круга. Жуткие, карикатурные лица и фигуры зловещих персонажей должны были постоянно взирать на обитателей дома. Хорошенькая, нечего сказать, обстановочка для гнёздышка молодой жены. Кто-то из аналитиков высказывает предположение, будто Гойя на тот момент находился в депрессии. Однако никаких подтверждений этому нет – более того, в тот период он как раз оправился от перенесённого заболевания. Все попытки искусствоведов вписать эту серию в какую-то эстетическую тенденцию того периода не выдерживают критики и остаются пустыми спекуляциями.

Персонажи картин «чёрной серии» вызывают то ужас, то омерзение, то тревогу, но никто не вызывает жалости или сочувствия. Есть только одно полотно этой серии, тронувшее душу и вызвавшее сострадание, — это картина «Тонущая собака». В море, среди вздымающихся волн, оказалась собака — над водой видна только её голова, и перед этой головой поднялся высоченный водяной вал. Но, собственно, почему тонущая? Как я уже сказал, подписи к картинам придуманы не автором. Я бы назвал её «Плывущая собака». Может, эта громада воды, нависшая над животным, вовсе не утопит его? Хочется верить, что собака выплывет и продрогшая, промокшая, но живая, выберется на берег. Опять загадка: что хотел сказать этой работой художник? Почему поместил её среди изображений калек и уродов? Может, и ему, кроме собаки, никого из них не было жалко?

Персонажи картин «чёрной серии» вызывают то ужас, то омерзение, то тревогу, но никто не вызывает жалости или сочувствия. Есть только одно полотно этой серии, тронувшее душу и вызвавшее сострадание, — это картина «Тонущая собака». В море, среди вздымающихся волн, оказалась собака — над водой видна только её голова, и перед этой головой поднялся высоченный водяной вал. Но, собственно, почему тонущая? Как я уже сказал, подписи к картинам придуманы не автором. Я бы назвал её «Плывущая собака». Может, эта громада воды, нависшая над животным, вовсе не утопит его? Хочется верить, что собака выплывет и продрогшая, промокшая, но живая, выберется на берег. Опять загадка: что хотел сказать этой работой художник? Почему поместил её среди изображений калек и уродов? Может, и ему, кроме собаки, никого из них не было жалко?

Кроме Веласкеса и Гойи, «Прадо» обладает также значительной коллекцией живописи Дюрера (особенно если учесть, что у Дюрера вообще не так много живописных работ и большинство музеев, где они есть, могут похвастаться не более чем одной картиной). Среди них выделяется знаменитый автопортрет, на котором Дюрер написал себя, когда ему было 27 лет. К этому времени он достиг расцвета и как мастер, и как молодой мужчина, в чём он, без сомнения, отдавал себе отчёт.

Дюрер решил изобразить себя в наиболее эффектном виде: с длинными, вьющимися распущенными рыжими волосами, с полуоткрытой грудью и в сверхмодном на тот момент наряде, включающем чёрно-белый полосатый колпак и такую же куртку. На руках — белые перчатки из тонкой кожи. Критики утверждают, что так одевались молодые люди из богатых аристократических семей того времени, и Дюрер хотел этим автопортретом хотя бы символически приблизить себя к ним.

Не знаю, насколько эти предположения близки к истине. Мне кажется, Дюреру уже не нужно было символически ни к кому приближать себя. Он уже имел, как выдающийся художник, достаточно высокий общественный статус. Думаю, что он просто был модником и носил такую одежду исключительно потому, что мог себе её позволить. И полагаю, что главный смысл автопортрета не в мелочном тщеславии. Стоит лишь взглянуть в исполненные достоинства и удовлетворения от жизни, но при этом слегка грустные глаза молодого человека на портрете, как становится, по-моему, ясно: это гимн последним годам молодости, когда автор ещё в полной мере наслаждается красотой и здоровьем, но понимает, что эта пора мимолётна и скоро уступит место не столь, может быть, радостному возрасту зрелости, а потому стремится запечатлеть её.

Не знаю, насколько эти предположения близки к истине. Мне кажется, Дюреру уже не нужно было символически ни к кому приближать себя. Он уже имел, как выдающийся художник, достаточно высокий общественный статус. Думаю, что он просто был модником и носил такую одежду исключительно потому, что мог себе её позволить. И полагаю, что главный смысл автопортрета не в мелочном тщеславии. Стоит лишь взглянуть в исполненные достоинства и удовлетворения от жизни, но при этом слегка грустные глаза молодого человека на портрете, как становится, по-моему, ясно: это гимн последним годам молодости, когда автор ещё в полной мере наслаждается красотой и здоровьем, но понимает, что эта пора мимолётна и скоро уступит место не столь, может быть, радостному возрасту зрелости, а потому стремится запечатлеть её.

Недаром у художника есть другой автопортрет, где он изобразил себя всего два года спустя, но кажется, будто ему уже лет 40. Фон практически чёрный и воспринимающийся мрачным контрастом к светлому романтическому пейзажу в окне, составлявшему фон портрета 1498 года. Молодость этого человека ушла, и его почти не заботят одежда и внешность, его мысли отягощены непростым жизненным опытом, предчувствие которого ощущалось в первом портрете. Через два года, в 1502 году, умрёт отец Дюрера, и Альбрехт один станет заботиться о матери и младших братьях. Не исключено, что в период написания второго портрета часть этого бремени, а может быть, и забота о больном отце, уже лежали на нём. (Тут я должен добавить, что сопоставить два эти портрета можно только виртуально: автопортрет 1500 года находится не в Прадо, а в «Старой пинакотеке» Мюнхена.)

Автопортрет Дюрера в Прадо произвёл на меня глубокое впечатление ещё и потому, что я с детства знал и любил его по репродукциям. Первая репродукция, познакомившая меня с этим произведением, была в одном из выпусков календаря «В мире прекрасного», ежегодно выпускавшегося издательством «Политиздат». Качество её (как и всего календаря) было весьма средним, но портрет настолько мне понравился, что я написал на стене своей комнаты, прямо по обоям, её огромную копию гуашью. (Добавлю, что в детстве я учился в средней художественной школе при Институте имени Сурикова).

Копия получилась удачной — весьма точной. Единственный её недостаток заключался в том, что я не подумал о материале: обои комнаты были низкого качества, причём они имели серовато-зелёный цвет, и гуашевая краска на них жухла, хотя, казалось бы, должна была бы покрывать их непрозрачным слоем. Цвет лица у молодого Дюрера на моей копии периодически темнел и лишался естественности. Я регулярно подновлял лицо новым слоем гуаши, пока в конце концов не стало казаться, что оно покрыто не кожей, а коркой, но цвет в итоге всё равно становился жухлым, и это меня очень огорчало. Когда приходила пора делать ремонт, мне было жалко расставаться с моим Дюрером, новые обои я наклеивал, вырезая по контуру автопортрета. Но всё-таки настал момент, когда старые обои, служившие полотном для моей живописной копии, пришли в почти полную негодность, и с Дюрером пришлось проститься.

Нечего и говорить, что когда в Прадо выяснилось, что с этого автопортрета можно сделать механическую копию специальным принтером маслом по холсту, я заказал такую копию. Эта новая копия хороша ещё и тем, что практически точно воспроизводит размеры оригинала. Сейчас она дожидается момента, когда я отнесу её в багетную мастерскую — заказать достойное обрамление.

Если встреча с автопортретом была для меня как личное знакомство с человеком, давно и хорошо известным по фотографии, то ещё одно произведение Дюрера, увиденное в Мадриде, стало для меня откровением. Правда, увидел я его не в Прадо, а в другом выдающемся музее — собрании Тиссен-Борнемиса. Это картина «Христос среди книжников» на новозаветный сюжет, репродукций которой я раньше не видел. На этом полотне нет полных фигур: оно плотно «заселено» головами и… кистями рук. Узор из человеческих пальцев расположен в центре картины и притягивает к себе внимание в первую очередь. Только потом взгляд переходит на нетипично молодое, с нежной кожей, лицо рыжеволосого Христа и неприятные морщинистые, почти карикатурные старческие лица книжников.

Если встреча с автопортретом была для меня как личное знакомство с человеком, давно и хорошо известным по фотографии, то ещё одно произведение Дюрера, увиденное в Мадриде, стало для меня откровением. Правда, увидел я его не в Прадо, а в другом выдающемся музее — собрании Тиссен-Борнемиса. Это картина «Христос среди книжников» на новозаветный сюжет, репродукций которой я раньше не видел. На этом полотне нет полных фигур: оно плотно «заселено» головами и… кистями рук. Узор из человеческих пальцев расположен в центре картины и притягивает к себе внимание в первую очередь. Только потом взгляд переходит на нетипично молодое, с нежной кожей, лицо рыжеволосого Христа и неприятные морщинистые, почти карикатурные старческие лица книжников.

Смысл этого узора из пальцев четырёх рук — Христа и одного из книжников — в том, что он символизирует полемику юноши и мудреца. Искусствоведы говорят, что по лицам и даже по пальцам персонажей можно судить о том, что Христос — жизнерадостный, улыбчивый, уверенный в себе юноша легко побивает аргументы желчного, глуповатого книжника, лицо которого исказила гримаса, вызванная сознанием собственной беспомощности перед гораздо более мощным интеллектом. Скорее всего, эта трактовка отвечает истине. Но вглядимся ещё раз в руки: с первого взгляда даже и не понять, какая пара рук кому принадлежит, эти руки как бы живут самостоятельной, отдельной от своих владельцев жизнью. Мне кажется, что они уходят в некую абстракцию, в единый символ хитросплетений логики и сложной работы мысли. Сам Христос, может быть, и противостоит книжнику, побеждая его в споре, но руки двух оппонентов уже не спорят друг с другом, а дополняют друг друга, живут одной жизнью, делают одно дело. Завораживающее зрелище, от которого трудно оторвать взгляд.

Кстати, о музее Тиссен-Борнемиса. Для меня этот музей стал символом реальной, а не показной заботы испанского государства о культурном обогащении своего народа. Желающие могут прочитать подробную историю этого музея в Интернете. Суть такова: некий немецкий промышленник, увлёкшись искусством, собрал выдающуюся коллекцию картин, и его дело продолжили наследники. Но в силу перипетий судьбы коллекция лишилась постоянного помещения, к тому же её содержание требовало огромных вложений. Испанское правительство ревностно следило за судьбой собрания и в начале 2000-х годов предложило наследникам временно разместить коллекцию за счёт испанской короны в Мадриде, выделив для неё превосходное здание. Затем долго шли переговоры о том, чтобы придать музею постоянный статус, и они завершились успешно.

|

| Кадр из фильма У.Диснея и С.Дали «Дестино» |

А в третьем музее мадридского треугольника — центре искусств королевы Софии — мне довелось увидеть (причём совершенно бесплатно: почти все музеи Мадрида имеют часы и дни бесплатного посещения) самую полную коллекцию произведений Сальвадора Дали из всех, что довелось посетить. Правда, это была временная выставка. Несмотря на заложенные в большинстве его картин загадки, творчество Дали гораздо более прозрачно, чем творения тех же Гойи и Веласкеса: художник сам разъяснил почти всё, что хотел выразить кистью, в комментариях к картинам, интервью, письмах и дневниках.

Но и эта выставка преподнесла мне откровения. Одним из них стала мультипликация "Destino”, которую Дали, оказывается, планировал вместе с Уолтом Диснеем. Для картины была проделана вся подготовительная работа, но проект остался нереализованным. Лишь относительно недавно, в 2003 году, режиссёр Доминик Монфери и продюсер Бейкер Дисней довели замысел двух художников до завершения.

Сюрреалистические картины Дали, в которых он запечатлевал зыбкие переходы, колебания предстающей взору действительности, теперь обрели реальное движение, и фантасмагорические видения претерпевают реальные превращения, напоминая о быстротечности и непостоянстве жизни, проходящей в погоне за ускользающими желаниями. Благодаря этой анимация мир Дали обрёл новое измерение. Как и живопись Дали, фильм полон смыслов и философских подтекстов, а музыка – точнее, песня, – его сопровождающая, гармонично сливается с изобразительным рядом.

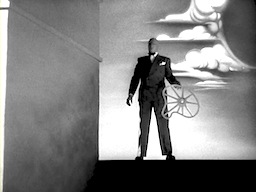

|

| Кадр из фильма А.Хичкока «Заворожённый» (художник сцен сна – С. Дали) |

Но как раз в таком фильме – самое место сюрреализму Дали, и неудивительно, что Хичкок пригласил художника создать в фильме сцену гипнотического сна. Дали сделал это в присущей ему манере, проявив, как всегда, неинерционное мышление, восхитительную способность трансформировать привычную реальность неожиданным образом. Например, оказавшееся в руках героя (который видит себя в сне) колесо по сюжету должно символизировать во сне руль автомобиля, от которого погиб его брат в детстве. Сальвадору Дали показалось недостаточным просто положить колесо в руку персонажу: он ещё и деформировал его в предмет, топологически изоморфный колесу, но не способный к качению.

Вот ещё один признак мастера: он по интуитивному вдохновению создаёт то, что не пришло бы в голову обывателю, закосневшему в шаблонах знакомого ему мирка. А уж после этого подражатели, сами лишённые воображения, бросаются имитировать и тиражировать находку, превращая её в стилистическую банальность. И посмотрев фильм «Заворожённый», я осознал, кто был «первоёт портной», «смявший» привычный нам колёсный круг и превративший его в сюрреалистический гештальт, ныне уже не менее привычный.

То, что я рассказал о своих мадридских впечатлениях, – десятая, а может, и двадцатая доля тех волнующих эстетических открытий, которые мне подарил этот город. Но что о них рассказывать, лучше поезжайте в Мадрид и сделайте там собственные открытия. Несомненно, они будут иными. А потом расскажете о них мне – мне будет очень интересно.