Нужны ли переводчики в эпоху нейросетей? Профессор Ермолович — о будущем профессии

Ссылка на оригинальную публикацию

Дмитрий Красовский: В последние годы мы наблюдаем стремительное развитие технологий, которые когда-то казались фантастикой: машины пишут тексты, распознают речь, переводят с десятков языков за доли секунды. Сегодня инструменты вроде ChatGPT или DeepSeek действительно меняют правила игры — в том числе в сфере перевода.

Но означает ли это, что традиционная профессия переводчика теряет свою актуальность? Или, наоборот, — получает новое развитие в цифровую эпоху?

Мы обратились за мнением к известному российскому лингвисту, профессору Дмитрию Ивановичу Ермоловичу, чтобы обсудить, как технологии меняют профессию переводчика и останется ли в ней место человеку.

Дмитрий Иванович ЕРМОЛОВИЧ

Лингвист, литературный и синхронный переводчик с английского и французского языков, лексикограф, доктор филологических наук, профессор.

Автор 140 трудов по теории и практике перевода и другим областям лингвистики, включая фундаментальный «Новый большой русско-английский словарь» и учебник «Русско-английский перевод».

В его переводах издавались произведения Л. Кэрролла, Р. Бертона, У. Гилберта, Ш. Робера-Дюма, С. Есенина и др. авторов.

1. Переводчик и ИИ: конкуренты или союзники?

— Дмитрий Иванович, сегодня машинный перевод стал доступным буквально каждому. Как вы считаете, нейросети — это угроза профессии или, скорее, инструмент, расширяющий возможности переводчиков?

Автоматизация перевода случилась не сегодня. Переводчики ведь уже достаточно давно пользуются программами машинного перевода, а также переводческой памяти (типа Trados). И да, во многом эти программы обесценили работу переводчика — как в переносном, так и в прямом смысле. Недаром многие заказчики и переводческие бюро диктуют пониженные ставки оплаты переводов, выполненных с помощью программ переводческой памяти.

Над общими программами машинного перевода мы долго посмеивались, демонстрируя их нелепые ошибки, но сегодня их переводы уже далеко не так смешны. Качественный рывок, совершённый в разработке ИИ, вывел их на такой уровень, что они действительно составили конкуренцию «живым» переводчикам. Так что, с одной стороны, — это замечательный инструмент, а с другой — угроза профессии. Если быть точным, это угроза для значительной части той группы людей, которые сделали переводческий труд средством заработка.

И в нынешних условиях резко обнажились изъяны в образовательной политике последних десятилетий, когда почти все вузы страны получили формальную возможность (подчас не имея для этого квалифицированных преподавательских кадров) массово выпускать людей с дипломами «переводчиков». А сейчас стало ясно, что и средний уровень подготовки этих переводчиков низковат, и нужда в таком их количестве отсутствует.

— Что, на ваш взгляд, остаётся за пределами возможностей машинного перевода, несмотря на его впечатляющий прогресс?

Я пока ещё остаюсь сторонником точки зрения, которую изложил в статье «Слепая вавилонская рыбка», опубликованной в 2011 году. В ней я ссылался на мысли Нобелевского лауреата Роджера Пенроуза, который писал, что «мыслительная деятельность непременно оказывается связана с некими феноменами, носящими фундаментально нeвычислительный характер». Из этого он сделал вывод о том, что в человеческом мышлении есть составляющая, которую никогда не удастся воспроизвести с помощью некоторого набора вычислительных правил. Соответственно, и в коммуникации человек способен на такой «квантовый скачок» в осмыслении, оценке и передаче информации, какой вроде бы пока (а может быть, и вообще) недоступен условной «машине».

Общаясь с нейросетями, мы видим, что им свойствен феномен «галлюцинаций», то есть утверждений, не имеющих оснований в действительности. Даже у самых продвинутых нейросетей процент галлюцинаций может достигать 30%. Разработчики ИИ стремятся довести этот процент до 10–15% в ближайшее время, но и это слишком много. Удастся ли их вообще устранить — вопрос открытый, и некоторые специалисты утверждают, что галлюцинации ИИ неискоренимы в принципе.

Работая с платформами ИИ, я пришёл к выводу, что их слабым местом остаётся степень системности анализа текста и ситуации, как и не вполне системный подход к переводу. Предлагая переводческие решения, они порой не выдерживают единство лексического выбора, нередко впадают в лексические и логические противоречия, путают отношения и связи. Хотите конкретный пример?

Совсем недавно мне довелось перевести с русского на английский роман современного автора, в котором был такой пассаж:

«Ося прицелился и нажал курок. Раздался громкий выстрел, от которого Ося чуть не оглох. Но случилось непредвиденное: пулю заклинило в стволе».

Мне стало интересно, «сообразит» ли ИИ, какие логико-временные отношения пронизывают эту ситуацию (не буду называть конкретную платформу, чтобы не делать ей рекламу или антирекламу, но она имеет рейтинг одной из лучших). И вот первый вариант перевода, который выдала нейросеть:

He took aim and pulled the trigger. A loud shot rang out, nearly deafening him. But then the unexpected happened: the bullet jammed in the barrel.

«Подвох» этого пассажа в том, что слово выстрел может иметь два значения: (а) выпуск пули и (б) громкий хлопок от детонации порохового заряда. Здесь оно выступает во втором значении, но не в первом, так как описана ситуация, когда выпуска пули не происходит. Перевод вроде бы грамотный, но логически, согласно этому переводу, получается ерунда: слово shot означает, что пуля как бы вылетела, а далее говорится, что пулю заклинило в стволе. Третья фраза перевода выражает последующее действие, что подчёркивается и наречием then (затем). В оригинале же в третьей фразе объясняется, что случилось, ретроспективно: чуть не оглохнув от хлопка, герой осознаёт то, что уже произошло: пуля застряла в стволе. Вступив в диалог с ИИ, я пояснил ему, что ситуативно-логические связи нарушены, и предложил ему переделать перевод. И опять получил перевод с ошибкой. Дополнительные разъяснения не помогали — программа каждый раз выдавала мне всё ту же нелепую последовательность событий. Наконец я предложил ИИ проанализировать мой собственный перевод, в котором отсутствие реального выстрела сформулировано в явной форме, а заклинивание пули выражено временем Past Perfect:

«He took aim and pulled the trigger. The loud bang nearly deafened him, but, unexpectedly, there was no shot: the bullet had jammed in the barrel.»

Лишь после этого ИИ «прозрел»:

Your version is clear, concise, and effective. It captures the surprise and sequence naturally and is more precise in capturing the situation: the expectation of a shot, the deafening bang, and only then the realization that the bullet had jammed.

Здесь, как видите, ИИ признал более высокую точность «человеческого» перевода.

Мне трудно сказать, долго ли ещё ошибки в интерпретации ситуации останутся неизбывным свойством машинного перевода. Но, я думаю, ясно одно: для того чтобы их заметить и исправить, переводчику-редактору необходимы безупречное владение логикой и умение вникнуть в описываемую ситуацию. И именно в целостном осмыслении текста и ситуации человек способен быть сильнее машины. Мой всегдашний лозунг «Логика — царица перевода!» актуален сегодня как никогда.

— Можно ли сказать, что ИИ способен заменить человеческую интерпретацию смысла, особенно в художественных или культурно насыщенных текстах?

Я противник нынешней моды на выпячивание в переводе культурного компонента. К слову, пусть в меня летят стрелы оппонентов, но повторю ещё раз то, о чём неоднократно писал: считаю, что так называемая «теория межкультурной коммуникации» — лжедисциплина. (There, I said it.) Её состряпали чиновники от образования в ЕС под натиском левацкой идеи «мультикультурализма», а у нас по-обезьяньи скопировали, сделав «межкультурность» ритуальным причитанием, хотя в отечественной теории перевода тема передачи культурных реалий была проработана уже давно и куда более глубоко и точно. Кому интересна подробная аргументация, могут прочитать нашу с П. Палажченко статью «Блеск и нищета учебных модулей по межкультурной коммуникации», опубликованную в международном журнале.

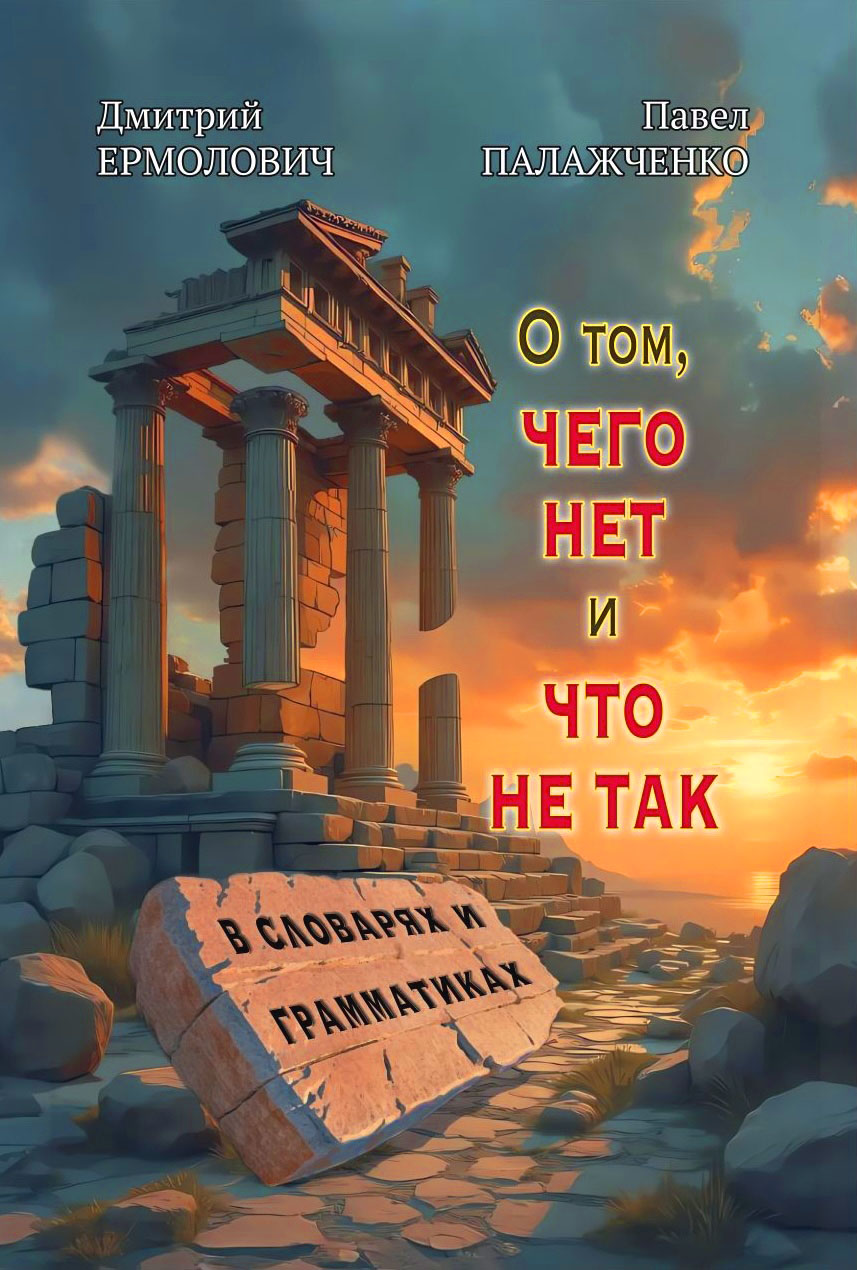

Культурные элементы — только малая частица тех различий в межъязыковых картинах мира, знанием которых должен обладать переводчик. Перевод — это преодоление разрыва в речемыслительном членении действительности у отправителя и получателя текста. Этот разрыв может возникать в любых фоновых знаниях, необязательно культурных и необязательно в художественном тексте. Более того, передача каких-то этнокультурных реалий (матрёшка или валенки) — куда менее трудная задача, чем передача языковых единиц, не маркированных культурно, но обладающих многослойной и контекстозависимой смысловой структурой (например, arguably, humbling, издевательство, свои, схема, подоплёка). Кстати, именно таким единицам и явлениям — лексическим и грамматическим — мы с Павлом Руслановичем Палажченко посвятили нашу последнюю книгу «О том, чего нет и что не так в словарях и грамматиках», объём которой составил свыше 900 страниц. Скажу, что чисто культурные реалии в этой книге составляют меньшую часть от всех рассматриваемых там слов и выражений.

Культурные элементы — только малая частица тех различий в межъязыковых картинах мира, знанием которых должен обладать переводчик. Перевод — это преодоление разрыва в речемыслительном членении действительности у отправителя и получателя текста. Этот разрыв может возникать в любых фоновых знаниях, необязательно культурных и необязательно в художественном тексте. Более того, передача каких-то этнокультурных реалий (матрёшка или валенки) — куда менее трудная задача, чем передача языковых единиц, не маркированных культурно, но обладающих многослойной и контекстозависимой смысловой структурой (например, arguably, humbling, издевательство, свои, схема, подоплёка). Кстати, именно таким единицам и явлениям — лексическим и грамматическим — мы с Павлом Руслановичем Палажченко посвятили нашу последнюю книгу «О том, чего нет и что не так в словарях и грамматиках», объём которой составил свыше 900 страниц. Скажу, что чисто культурные реалии в этой книге составляют меньшую часть от всех рассматриваемых там слов и выражений.

С моей точки зрения, важнейшую роль играет адекватная интерпретация переводчиком — живым или искусственным — не столько смысла высказывания, сколько сути описываемой ситуации. Пример того, как это бывает трудно для ИИ, я привёл, отвечая на предыдущий вопрос.

2. Лингвистическая интуиция и алгоритмы: оптимальное взаимодействие в переводческом процессе

— Можно ли научить алгоритмы адекватно передавать такие особенности текста, как тон, ирония, метафора, игра слов? Какую роль здесь играет человеческая языковая интуиция?

Перечисленные особенности текста (я бы ещё добавил сюда аллюзию), конечно, важны, при этом они вполне поддаются анализу и изучению машиной. Мой опыт показывает, что ИИ, как правило, способен уловить и передать эти языковые феномены. Не всегда ему это удаётся хорошо, и тут как раз к удачному результату могут привести совместные действия человека и нейросети. То, чего не уловит машина, может разъяснить ей человек, а машина может подсказать человеку разнообразные варианты передачи, например, метафоры или игры слов, из которых он выберет или скомбинирует лучший.

Но для этого живой переводчик должен сам иметь немалую базу фоновых знаний в запасе — проще говоря, быть начитанным и эрудированным. А это сейчас, увы, редкость. Когда я вёл занятия по переводу на последнем курсе вуза, один из учебных текстов содержал название «Ночной дозор», и я на протяжении многих лет спрашивал студентов: какое произведение носит такое название? От большинства в ответ звучало: «роман Лукьяненко». Лишь в считанных случаях — представляете, за много-много лет! — я слышал от студентов корректный ответ: так называется знаменитая картина Рембрандта, и уже от её названия отталкивался писатель Лукьяненко, сочиняя заглавие для своего фантастического романа. Честно говоря, узость кругозора многих людей удручает меня гораздо больше, чем промахи ИИ. Теперь как раз на него вся надежда в этом отношении.

3. Профессия в переходный период: трансформация роли переводчика

— Как вы видите будущее профессии? Она исчезнет, изменится или обретёт новую форму?

Профессия переводчика обретёт не столько новую форму, сколько иное содержание. Человеку необходимо будет (хотя почему «будет» — нужно уже сейчас) встроиться в синергетический образ работы совместно с ИИ для получения оптимального результата.

— Можно ли сказать, что переводчик будущего станет своего рода дирижёром, где ИИ выполняет черновую работу, а человек расставляет последние, самые важные акценты?

Первый черновик перевода может быть выполнен автоматической программой. Но далее переводчику следует работать над редактурой и шлифовкой перевода на равных с ИИ, зная, в чём сила его помощника (а она — в доступе к огромному массиву знаний), а в чём его собственная сила (а она — в способности к системному и теоретически обоснованному осмыслению текста и переводческих задач). Конечно, за человеком должно оставаться последнее слово, но он должен формулировать свою окончательную редакцию, лишь убедившись, что у ИИ нет аргументов, которые бы противоречили решению человека.

— Какие навыки становятся особенно важны для переводчиков сегодня? Должен ли переводчик уверенно работать с цифровыми технологиями, чтобы оставаться конкурентоспособным?

Цифровые технологии тут не играют особой роли — ведь мы общаемся с ИИ на естественном языке. А важнейшую роль для того, чтобы остаться на плаву и выдавать успешные результаты, всё больше играют синтетические знания — общая эрудиция, начитанность, лингвистическая подкованность и твёрдое, как никогда раньше, знание теории перевода — а иначе как вы сможете отличить беспомощный перевод от безупречного и обосновать при необходимости свой вариант?

4. Образование, подготовка и молодые специалисты

— Как, по-вашему, должна меняться система подготовки переводчиков? Достаточно ли классической программы обучения в условиях ИИ?

А где вы видите «классическую» программу обучения? Филологическое образование давно выродилось в случайные подборки не связанных между собой курсов, на которых каждая вузовская кафедра облюбовала себе деляночку. Она отгораживает её от других высоким забором и обрабатывает по-своему, в зависимости от интересов руководителя. Посмотрите: Высшая школа экономики обзавелась двумя филологическими подразделениями — у них есть «Школа лингвистики» и «Школа филологических наук». (Как мне сообщили некоторые посвящённые люди, между собой они никак не взаимодействуют, видя друг в друге конкурентов.) В МГУ таких подразделений аж три: есть и филфак, и Высшая школа перевода, и ещё Факультет иностранных языков и регионоведения — и это не считая Института стран Азии и Африки (в прошлом — Института восточных языков), где тоже есть своя филологическая школа. Везде так или иначе изучают и преподают языки, лингвистику и перевод — и везде, кто как хочет и кто как умеет (а умеют далеко не все).

Как ни парадоксально, я вижу необходимость в обращении к опыту прошлого. В XIX веке не было вузов и факультетов, которые готовили лингвистов-переводчиков, но гимназии выпускали людей с настолько глубоким и универсальным гуманитарным образованием, о каком нышешним студентам университетов остаётся только мечтать. Выпускники гимназий по-настоящему свободно владели не менее чем двумя современными иностранными языками, читали на латыни и древнегреческом, знали логику, античную и классическую западную литературу и философию, не говоря уже о русской литературе (включая древнерусскую), разбирались в музыке и изобразительном искусстве. Всё это ценно не просто само по себе, но потому, что выводит человека на качественно иной, возрожденческий уровень просвещённости.

Кстати, о логике: мало кому известно, но даже при советской власти логику какое-то время преподавали в средней школе. Потом, правда, изъяли этот предмет и из школьных, и из вузовских программ. Давно уже пора снова учить этому предмету, ведь логика — это наука о законах мышления, без неё в эпоху ИИ никакого толка от переводчика (да и любого специалиста) не может быть.

— Какой ваш прогноз на 5–10 лет: останется ли профессия переводчика самостоятельной или сольётся с ИТ-направлениями?

Нет, не сольётся — я думаю, это вытекает из сказанного выше. Но нужда в таком количестве переводчиков, как сейчас, резко сократится.

— Какие советы вы бы дали студентам и начинающим переводчикам, которые входят в профессию уже в эпоху нейросетей?

Если вы уже учитесь переводу в вузе, советую присмотреться и к другим специальностям, к которым у вас лежит душа и которые востребованы в современном мире. Чисто переводческую работу уже сейчас найти трудно, и дальше спрос на неё будет снижаться, а конкуренция увеличиваться.

5. Рынок, клиенты и новые ожидания

— Существует ли риск, что клиенты будут недооценивать ценность человеческого перевода, полагаясь на ИИ?

Да, существует. Уже сейчас мало какие заказчики умеют ценить высококачественный перевод, как и вообще внятный, хорошо написанный текст. Многие настолько привыкли к корявым переводам (как человеческим, так и машинным), что уже считают их нормой.

— Что может сделать переводчик, чтобы подчеркнуть уникальность своей работы и убедить клиентов в её необходимости?

Это получится только после того, как он посвятит определённый период тому, чтобы отточить мастерство и наработать себе какую-то репутацию. Но каких-то приёмов, которые помогут повлиять на заказчика, я не знаю. Ко мне обращаются те заказчики переводов, кто читал мои статьи, книги, прежние опубликованные переводы, слушал мои выступления. И знаете, я как-то никогда не задавался специальной целью привлекать заказчиков и в чём-то их убеждать. Но любую переводческую работу я всегда делал с любовью и ответственностью. Полагаю, это тоже сыграло какую-то роль.