Сайт Д.И. Ермоловича

Категории раздела

ТАК НЕ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ [82]

В этой рубрике собраны примеры нарушений норм русского языка, часто допускаемых, к сожалению, ведущими телевидения и радио, журналистами, политиками и другими людьми в публичных выступлениях

ПЕРЕВОДИЗМЫ [68]

Эта рубрика посвящена трудностям перевода, включая всякие казусы и ошибки, которые в нашем деле встречаются сплошь и рядом. Впрочем, нельзя исключать, что здесь мы зафиксируем и некоторые переводческие новации, которые впоследствии получат законную прописку в русской речи.

НОВОСТИ ЯЗЫКА [23]

Язык очень динамичен, в нём постоянно возникают новые значения у слов, новые словосочетания и обороты... В этой рубрике и нужно их обсуждать. Если раньше в данной рубрике речь шла исключительно о новых явлениях в английском языке, то теперь мы решили включить сюда и информацию о том, как меняется и русский язык.

Главная

Материалы рубрики:

На этой странице:

- Макинтоши как яблоки и компьютеры

- Говорим по-русски, но не от фонаря. Часть III: Не тревожьте Брежнева!

- В смысле — новый русский союз?

- Чудо-юдо рыба фиш

- За моральную нравственность!

- A think? No, thanks. Maybe later.

- У телеканала не нашлось денег на переводчика

- Эпицентр опустили

- Конверсия на марше

- Британские дипломаты заговорили на уродливом международном жаргоне

ЦИТАТА:На днях, перечитывая книгу Э.Берна «Люди, который играют в игры», встретила фразу, которая сначала меня очень озадачила, а потом и посмешила: «…человек с Макинтоше, который купил его в соседнем продовольственном магазине…» Видимо, перевод книги на русский делался очень давно, когда переводчики и не слышали о компании Apple. Скорее всего, озадаченный переводчик решил заменить «Apple Store» на «продовольственный магазин». И перевод так никто и не обновил.

Екатерина Григорьева (сайт English Expert)

КОММЕНТАРИЙ:

Эта цитата с сайта «эксперта по английскому языку» появилась первоначально в рубрике «Цитата дня». На первый взгляд, наш эксперт действительно нашла забавную ошибку переводчиков, якобы не сильно разбирающихся в компьютерах. Однако наблюдательный и эрудированный пользователь сайта, переводчик Владимир Демидов, решил разобраться в ситуации глубже и обнаружил, что ошибся всё-таки критик перевода. Вот что он пишет:

QuoteВладимир Демидов:

Екатерина Григорьева, "видимо, и не слышала" о том, что "Макинтош" - это сорт яблок.

Если книга вышла "очень давно" (а именно в 1964 г.), откуда в ней могут быть Apple Stores и компьютеры "Макинтош"? Но главное - всё и так должно быть очевидно из контекста:

On the other hand, if she settles for less [than the Prince with the Golden Apples] — the Prince with the Silver Apples, or even ordinary Mclntoshes from the grocery store — she will feel cheated and take it out on him.

Eric Berne, Games People Play

Владимир абсолютно прав. Вот куда заводит нас подчас компьютерная «продвинутость». (Пример на ту же тему: мои студенты очень часто переводят construction site как «сайт по строительству» вместо «строительная площадка»).

Но попутно надо отметить ещё вот что. Всё-таки перевод и в самом деле даёт повод для критики. Из фразы «человек с Макинтошем, купленным в магазине», не всякий читатель поймёт, что речь идёт о яблоках. Переводчикам, пожалуй, следовало ввести в текст какие-то поясняющие слова (например, «с яблоками сорта "макинтош"»), а может быть, и применить приём генерализации: «яблоками самого обычного сорта, купленными в ближайшей лавке».

Дополнительные комментарии

Сергей Александрович:

Насколько я понимаю, Eric Berne, Games People Play - это ИГРЫ в которые играют люди (есть одноименная композиция музыканта Алана Парсона с замечательным гитарным соло (смайлик)) ЛЮДИ которые играют в игры - вольный перевод следующей книги: Berne E. What Do You Say After You Say Нello? Или я запутался?

Владимир Демидов:

"Люди, который [sic] играют в игры" — это, разумеется, опечатка. Цитата, о которой шла речь, взята из книги "Игры, в которые играют люди" (Games People Play).

ЦИТАТА:М.К. Да, это, помнишь, как слово «развитой», да? «Развиты́е» страны...

О.С. Да, вот это замечательные примеры были, да: «развитой мальчик», «развитой социализм» — было только два примера на этот... на такой вот, собственно говоря, написание.

М.К. Я могу только предполагать, что когда-то кто-то из высоких чинов это сказал типа Леонида Ильича Брежнева...

О.С. Именно так оно и было!

М.К. ...«развитой» — и всё, и после этого это попало в словари.

Из передачи «Говорим по-русски» на радио «Эхо Москвы» 10.07.2011

КОММЕНТАРИЙ:

Ну, уж Леонид Ильич тут совершенно ни при чём!

Слово развитой было нормативным задолго то того, как Л.И. Брежнев вышел на политическую арену и вообще родился. Малый академический словарь русского языка АН СССР приводит на слово развитой примеры аж из произведений Льва Толстого, а также из трудов Михаила Калинина и Леонида Леонова.

Есть это слово и в словаре Ушакова (т.III, 1939 г.), где всё предельно ясно: развитой — прилагательное, развитый — причастие, да притом с ударением на букве и. (Существуют и другие пары прилагательное—причастие, аналогичные этой: занятóй — зáнятый, обжитóй — обжи́тый).

А прилагательное рáзвитый словари как раз не жалуют. Если верить авторитетным словарям (а «учёные» дамы с «Эха Москвы» любят в них смотреть, что ж не заглянули в них на этот раз?), то в качестве прилагательного форма рáзвитый не является нормативным словом русского языка.

Между прочим, по той же модели, что и развитóй, образовано прилательное витóй, хорошо знакомое инженерам (особенно в сочетании витáя пара — это вид кабеля). Или его тоже Брежнев придумал?

Вообще к чести отечественных лингвистов и лексикографов следует сказать, что никогда ни в один солидный словарь не было включено ни одно некорректное слово или словоформа только потому, что их употребил какой-то высокий чиновник или политический деятель. Словари всегда пополнялись новыми словами исключительно на основе научных критериев, с использованием прежде всего литературных источников. Так что домыслы Северской и Королёвой в какой-то мере даже обижают наших русистов.

И неверно, что развитой употребляется только со словами мальчик и социализм. С этим словом возможно множество сочетаний, как опять же явствует из словарей: развиты́ми могут быть мускулы, личность, ребёнок, промышленность, инфраструктура, страна. Да и просто любой человек может быть развиты́м или неразвиты́м. Это уж как повезёт.

ЦИТАТА:Лингвисты Тюменского государственного университета обнаружили в русском языке новый союз: в смысле. «Всплеск частотности приходится на последние 30 лет. В самых ранних примерах, в которых можно усмотреть в смысле в союзной функции, эта единица относится всегда к отдельным словам и сигнализирует о разъяснении их значений через синонимы. В некоторых случаях не всегда возможно чётко определить, с чем мы имеем дело: ещё с существительным смысл в форме предложного падежа или уже с союзом», — рассказала доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова.

Источник: РИА Новости

КОММЕНТАРИЙ:

Язык — система подвижная, и когда какое-то словосочетание вдруг приобретает новое значение (как лексическое, так и грамматическое), это вещь вполне естественная. Конечно, я употребил слово «вдруг» не буквально — такие изменения никогда не случаются внезапно. Они накапливаются постепенно, исподволь; новое употребление начинает охватывать всё более и более широкие слои говорящих, а к нам лишь «вдруг» в какой-то момент приходит осознание того, что система языка в чём-то преобразилась.

Мы сейчас имеем дело как раз с таким случаем: лингвисты проанализировали то, как употребляется словосочетание в смысле, и осознали, что в речи множества говорящих оно обрело дополнительное качество и стало употребляться как синоним союза то есть. Например, в таких высказываниях:

«Да нет, Катюх, ничего такого, ты не подумай. В смысле, пошлого» (из книги Марины Зосимкиной «Ты проснёшься»);

«Похожа на фараона в саркофаге, в смысле ― высохшая, как мумия» (Дина Рубина. Русская канарейка);

«― Мы на первом этаже, ― сказала Софи. ― В смысле, на самом глубоком» (Виктор Пелевин. Бэтман Аполло).

Во всех этих примерах в смысле можно заменить на то есть, а то есть — это союз. Кстати, то есть тоже не всегда был союзом, изначально же это сочетание указательного местоимения с глаголом-связкой. Но сейчас мы прежнего значения уже не распознаём.

Так что да, действительно, можно сказать, что словосочетание в смысле в некоторых контекстах (хотя далеко не всегда) играет роль союза.

А как определить, является ли словосочетание в смысле союзом или нет? Довольно просто: это происходит тогда, когда говорящий хочет уточнить или пояснить данным выражением то, что сказал ранее. Так, все приведённые выше примеры этому условию удовлетворяют.

Но я бы сделал здесь несколько оговорок.

Употребление оборота в смысле в значении союза «то есть, а именно» характерно пока только для разговорной речи и даже, скорее, просторечия и в литературе пока что встречается лишь в репликах персонажей.

В литературную норму такое употребление не вошло.

И ещё: можно отметить, что в смысле способно употребляться не только как союз, но и как предлог. Вот два примера, взятых из Национального корпуса русского языка:

«Но в смысле изящества мало что сравнится с итальянскими часами»;

«Такие «землеподобные» (в смысле «твёрдости») планеты уже получили в науке название «супер-Земли».

Здесь, конечно, ни о каком «смысле» речи не идёт, а словосочетание в смысле равносильно предлогу по: в смысле изящества — по изяществу; в смысле твёрдости — по твёрдости.

Точно так же употребляются и словосочетания в плане, в отношении. Это никого не удивляет. Не должно, я думаю, удивлять и употребление в значении союза.

Однако в отличие от предложного значения, которое широко встречается в авторской и научной речи, союзное значение сочетания в смысле пока что сохраняет черты просторечия. Употреблять его в серьёзной письменной (да и устной) речи я бы не рекомендовал.

ЦИТАТА:

КОММЕНТАРИЙ:

Поездка в супермаркет позволила мне сделать интересные снимки. Первым, что привлекло моё внимание, была рыба под названием си-басс. Как интересно, подумал я, теперь, чтобы присвоить импортной рыбе название на ценнике (и, видимо, на накладных и в прочих торговых документах), не нужно долго думать, а можно просто написать русскими буквами её английское название.

В оправдание товароведов в данном случае, правда, нужно признать, что правильный перевод sea bass на русский не так просто отыскать. Общие англо-русские словари этого наименования не содержат, а в англо-русском биологическом словаре от термина sea basses даётся отсылка на rock basses, где мы и находим русское соответствие: каменные окуни.

В том же рыбном отделе глаз порадовали «ракушки кламс». Под словом clam подразумевается любой двустворчатый съедобный моллюск. Специальные словари приводят также термин клем, что, конечно, тоже является транскрипцией с английского, но, видимо, имеет за собой уже какую-то традицию научного употребления и поэтому более правильно.

Самый забавный ценник предстал перед моими глазами во фруктово-овощном отделе супермаркета. Он представлял виноград «сидлэ». Неискушённый покупатель явно подумает, что это такой сорт. И как по-иностранному звучит (наверняка на французский манер, с ударением на последнем слоге)! Вряд ли каждый догадается, что это просто искажённое английское слово seedless, что означает «без косточек».

ЦИТАТА: Мы сейчас вправе предъявить высокие требования к отбору именно сотрудников, которые придут на службу в органы внутренних дел. Они должны быть высоко подготовлены профессионально, морально нравственны и, конечно, должны серьезно улучшить качество работы по обеспечению прав и свобод наших граждан.

Мы сейчас вправе предъявить высокие требования к отбору именно сотрудников, которые придут на службу в органы внутренних дел. Они должны быть высоко подготовлены профессионально, морально нравственны и, конечно, должны серьезно улучшить качество работы по обеспечению прав и свобод наших граждан.

Министр внутренних дел Р. Нургалиев 18.07.2011

(программа новостей телеканала «Россия-24» 19.07.2011)

КОММЕНТАРИЙ:

Граждане, спите спокойно: полицейских проверят на «моральную нравственность». Это выражение хорошо дополняет коллекцию бюрократических плеоназмов, где у нас уже есть менталитетный разум и визуальный вид.

ЦИТАТА: Detective Sophie: I gather my colleague asked for some names of people who might bear a grudge against you. And you couldn't think of anybody?

Detective Sophie: I gather my colleague asked for some names of people who might bear a grudge against you. And you couldn't think of anybody?

Zoe, teacher: None at all. No, really.

Detective Sophie: Well, can I ask you to have another think?

. . . . . . . . . . .

Detective Sophie: Please, could you just go back a few years, and think of anyone who you could have inadvertently upset? It might seem like nothing.. And nobody's gonna get all heavy-handed. I'm doing everything I can to find out who's doing this to you. 'Cause someone is.

Zoe, teacher: I will have a think.

Диалоги из британского сериала "Safe" (2018)

КОММЕНТАРИЙ:

Продолжим тему конверсии. В британском сериале неожиданно резко для меня прозвучали обороты: to have a think, to have another think («подумать», «подумать ещё раз»).

Традиционный узус не предполагает подобного употребления глагола think в функции счётного существительного; нормативная формула — "Can I ask you to give it another thought?", "I will give it a thought, I will think about it."

Но, с другой стороны, данная формула подчиняется продуктивной модели: to have / take + a + глагол (swim; dip; bite и т.д.).

Чтобы проверить, насколько частотно такое новое употребление по этой модели глагола think, заглянем в корпуса.

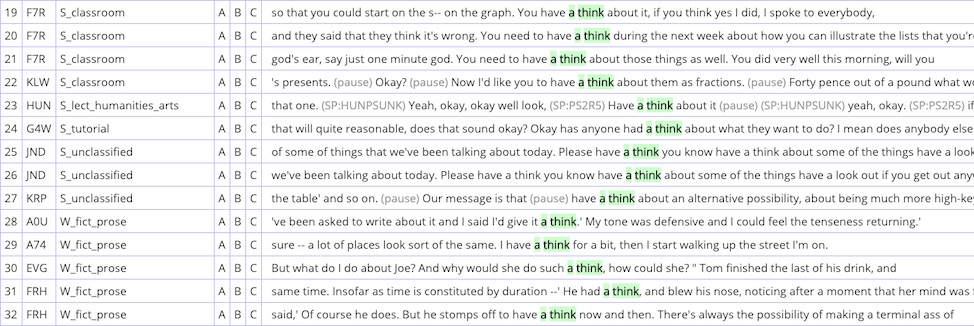

British National Corpus приводит около 40 примеров подобного словоупотребления (на 18.03.2019) — привожу скриншот (многие примеры сопровождаются пометами: S_meeting, S_classroom, S_lect, что означает записи реальных разговоров на собрании или слов учителя в общении со школьниками либо студентами):

Примечательно, что это либо записи устной речи, либо фрагменты диалогов из беллетристики.

А вот в американском корпусе COCA таких контекстов оказалось только 4 (четыре)! Первые три относятся к разговорам, записанным в 1994 г., четвёртый пример — из журнала Atlantic, опубликованного совсем недавно — в 2014 году, и тоже как цитата из спонтанной устной речи. Вот он:

One described a more unusual regimen involving an afternoon nap: "It's during this nap that I get a lot of my work done. I find that when the ideas come to me, they come as I'm falling asleep, they come as I'm waking up, they come if I'm sitting in the tub. I don't normally take baths? but sometimes I'll just go in there and have a think."

Так что во внедрении данной лексико-грамматической новации англичане идут впереди американцев.

Посмотрим, насколько такое употребление укоренится по обеим сторонам Атлантики. Но пока что я не рекомендовал бы так выражаться неносителям английского языка. Вместо продвинутого знания вас, скорее всего, заподозрят в неграмотности.

Поэтому мой ответ на вопрос "Will you give it a think?" пока что будет таков: "No, thanks. Maybe later."

ЦИТАТА:Мать пропавшей дочери (задаёт вопрос девочке-француженке): Зачем он её похитил?

«Переводчица»: Pourquoi il arrivait avec sa mission?

[дословно: Почему он прибывал со своей миссией?]

...

Ведущий: Чем сейчас занимается тот мужчина, с которым Аня уехала? Он далеко от Москвы?

«Переводчица»: Il est longtemps de Moscou? Il est longtemps de la maison?

[дословно: Он долго от Москвы? Он долго от дома?]

Из передачи «Ванга возвращается» на канале НТВ 8 апреля 2011 г.

КОММЕНТАРИЙ:

Поясню контекст. Телеканал показал передачу, которую до того долго и с помпой анонсировал: «Ванга возвращается». В ней было заявлено, что телевизионщикам удалось найти во Франции больную девочку, к которой якобы перешёл дар ясновидящей Ванги, согласно предсказанию последней. Мало того, эту девочку вместе с папой привезли в Москву и доставили на передачу, где — видимо, в качестве теста — попросили определить, где находится пропавшая дочь одной несчастной русской матери, которая тоже сидела в студии.

Поясню контекст. Телеканал показал передачу, которую до того долго и с помпой анонсировал: «Ванга возвращается». В ней было заявлено, что телевизионщикам удалось найти во Франции больную девочку, к которой якобы перешёл дар ясновидящей Ванги, согласно предсказанию последней. Мало того, эту девочку вместе с папой привезли в Москву и доставили на передачу, где — видимо, в качестве теста — попросили определить, где находится пропавшая дочь одной несчастной русской матери, которая тоже сидела в студии.

Здесь я не буду комментировать содержание данной передачи и вообще стилистику канала НТВ последнего времени. Остановлюсь лишь на моменте, связанном с переводом.

Так как ни девочка, ни её папа не владели русским языком, а ведущий, само собой, не владел французским, в студию была приглашена «переводчица». Большинство кадров, в которых звучал её «перевод», были из передачи вырезаны, но некоторые фрагменты можно было расслышать. Два из них я и привёл выше.

С самого начала меня удивило, насколько слабым оказалось французское произношение «переводчицы». Но бог с ним, с прононсом. Оказалось, что эта женщина не способна перевести элементарные слова и выражения. Вместо слова далеко (loin) она сказала долго (longtemps), вместо «похитил её» (l'a enlevée) выдала корявую формулу « il arrivait avec sa mission » («прибывал со своей миссией»). Папа французской девочки, как мог, пытался перевести эти «переводы» на нормальный французский. Какие-то слова своей дочери он повторял для переводчицы, которая их не схватывала.

Так, ведущий спрашивает: «От этого человека может исходить какая-то опасность для Ани?» Папа французской девочки, поговорив с ней, передаёт её слова переводчице:

« Il lui veut du mal » («Он желает ей зла»).

« Qu'est-ce que...? » («Что это...?») — беспомощно переспрашивает переводчица.

« Du mal », — повторяет француз.

« Du mal? » — снова переспрашивает озадаченная женщина (и тут её становится даже немножко жалко: бедная, сколько уроков французского она взяла — пять? десять?).

Видя, что переводчица его не поняла, папа девочки добавляет: « Il est méchant » («Он злой»).

И тогда из уст переводчицы мы слышим: «То есть какая-то опасность грозит... Но не такая сильная, не настолько... то есть возможно... ответ был неуверенный».

На самом деле, как мы видим, неуверенным было понимание «переводчицей» того, что ей говорили.

Да и в других деталях женщина явно многое выдумывала от себя. Например, мне показалось (звук был негромким), ясновидящая заявила, что похищенная находится не в России. «Переводчица» перевела это так: «она находится далеко».

Нет никаких сомнений, что поездку папы и дочки из Франции в Москву наши телевизионщики хорошо оплатили. Но явно не сочли нужным потратить небольшую, но достойную сумму на услуги профессионального переводчика. Парадокс или примета нашего невежественного времени?

ЦИТАТА:Два сильных подземных толчка, один из которых мощностью в 5,2 балла, сотрясли небольшой испанский городок в среду вечером. Эпицентр находился всего в паре километров от центра и на очень маленькой глубине.

По данным Национального географического института, эпицентр подземных толчков находился на глубине в 1 километр.

Сообщение телеканала «Евроньюс» 11.05.2011

Из-за небольшой глубины эпицентров землетрясение вызвало цунами, которое вскоре достигло островов Хонсю и Хоккайдо.

«Советская Россия» 12.03.11

Эпицентр последнего землетрясения, жертвами которого стали по меньшей мере 65 человек, располагался прямо под городом на небольшой глубине.

«Аргументы и факты» 22.02.11

КОММЕНТАРИЙ:

В прошлом веке в теле- и радиопередачах о культуре русской речи нередко критиковались газеты и журналы, склонные к метафорическому выражению «в эпицентре событий». Приставка эпи- тут излишня, правильно говорить «в центре событий» или «в гуще событий».

Ну, а сегодня, как выясняется, проблема уже с употреблением этого слова не в метафорическом, а в самом прямом, терминологическом смысле. Ведь эпицентр землетрясения — это проекция его гипоцентра, или фокуса на поверхность планеты. Эпицентр — это та точка или область на поверхности, под которой на глубине расположен источник подземных толчков. Вот почему эпицентр никак не может располагаться «на глубине», вопреки тому, что утверждается в приведённых цитатах. Там находится гипоцентр, или фокус землетрясения, а если эти термины кажутся чересчур специальными, то можно сказать «очаг землетрясения».

Если бы ошибку допускали лишь бульварные издания, на это можно было бы не обращать внимания. Но, как видно из примеров, её сплошь и рядом делают и те средства информации, которые претендуют на солидность.

ДОПОЛНЕНИЕ от 28.11.2012:

Автору этого сайта тоже «досталось» от некоторых придирчивых читателей, которые сочли ошибочным использование слова эпицентр в названии статьи «Переводчик в эпицентре мировой катастрофы». Пришлось снабдить статью примечанием, в котором я поясняю, почему там это слово всё же уместно.

ЦИТАТА:

This, indeed, was my primary motivation for starting my own media channel to try to bridge this divide because equally, when I returned home, I had the same feeling that there was a very strong disconnect between our media outlets and your media outlets. And it was very disheartening for me as someone who lived in both spaces that such a divide existed. And I found solace in the fact that we have our own community which is international: it is composed of Russians and people from all over the world, and we do not abide by the dichotomy that is prevalent in the narrative of our respective media outlets.

Эйдриан Кристиан, антрополог (Англия)

КОММЕНТАРИЙ:

Явление конверсии, или бессуффиксального преобразования одной части речи в другую, существует в английском языке очень давно. Конечно, для нас не новость, что глаголы в этом языке с относительной лёгкостью превращаются в существительные, особенно во всяких коротких устойчивых выражениях: to swim — take a swim, to run — on the run, in the long run и так далее.

Но в последнее время, как я заметил, это явление захватило некоторые новые глаголы. Так, ещё недавно (ну, лет этак десять назад) считалось бы не вполне корректным или чересчур просторечным сказать: "He brought work with him for the long wait" («Он принёс с собой работу, чтобы заполнить долгое ожидание»), "I had too many feels" («Я испытал целую кучу ощущений»).

Глаголы подвергаются конверсии даже в тех случаях, когда в языке существуют «законные» существительные с тем же значением, причём это происходит отнюдь не только в разговорной, непринуждённой речи, а и в серьёзных лекциях, когда оратор широко прибегает к сугубо книжной лексике. Не случайно в приводимом отрывке я выделил слово dichotomy — философский термин, нечасто встречающийся в обыденном общении. Кстати, он выступает здесь практически как синоним двух других существительных, образованных по конверсии, — divide и disconnect («разрыв, пробел, несоответствие»). Интересно, что автор мог бы воспользоваться словами division и disconnection (или disconnectedness), но почему-то этого не сделал.

Кроме глаголов, конверсия стала активно захватывать и прилагательные, но об этом я напишу в другой заметке.

ЦИТАТА: "This mandates the Technical Secretariat to provide technical assistance and technical evaluation to States Parties."

"This mandates the Technical Secretariat to provide technical assistance and technical evaluation to States Parties."

Karen Pierce, UK Permanent Representative to the UN, at the Security Council meeting on April 5, 2018

"We have followed the model of technical assistance that other states parties who have been subject to chemical weapons attacks have followed, including Iraq in 2016 and 2017."

John Foggo, Acting UK Permanent Representative to the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

КОММЕНТАРИЙ:

Когда я учился, преподаватели ругали студентов за попытки переводить словосочетание "государства-члены" выражениями типа "states members" или "states parties." И совершенно правильно: согласно литературной норме английского языка, существительное-приложение, во-первых, должно стоять в препозиции (т.е. перед определяемым существительным), а во-вторых, не нуждается в окончании множественного числа, являясь с грамматической точки зрения чистой основой. Иными словами, правильный перевод:

государства-члены (участники) — member states.

В ряде случаев достаточно и одного слова (т.е. просто members или parties).

Но, как мы знаем, в том английском языке, на котором говорят и пишут в международных организациях, возникает своя норма, часто под влиянием интерференции других языков. И те уродливые формулы, которые в моей молодости считались ошибками, в последнее время обрели статус международных клише.

Самое неприятное, что так стали изъясняться даже те дипломаты, для кого английский язык является родным! Приводимые цитаты об этом свидетельствуют. Я ужаснулся, слушая по новостному каналу выступление постоянного представителя Великобритании при ООН на заседании Совета Безопасности 5 апреля 2018 года, и долго не мог поверить, что британка способна на подобное насилие над родным языком. По всей видимости, она зачитывала материал, подготовленный её коллегами из Международной организации по запрещению химического оружия (см. вторую цитату) — а это тоже многосторонняя организация, где пользуются не нормативным английским языком, а его международно-бюрократической версией.

Но я хочу всё же призвать переводчиков и всех, кто пишет и говорит на английском языке, не следовать этому примеру. По любым корпусам английского языка вы легко можете установить, что выражения "states members", "states parties" и им подобные встречаются только в бюрократических документах международных организаций и в плохих переводах. По-прежнему безупречно правильным соответствием выражений "государства-члены", "страны-члены" являются словосочетания

member states / nations / countries.

|

Категории раздела

|

|

|