Дмитрий Ермолович

© 2021КВАЗИ-«АЛИСА», или ПЕРЕВОД ПО ПОНЯТИЯМ

[Русская версия статьи, опубликованной в журнале:

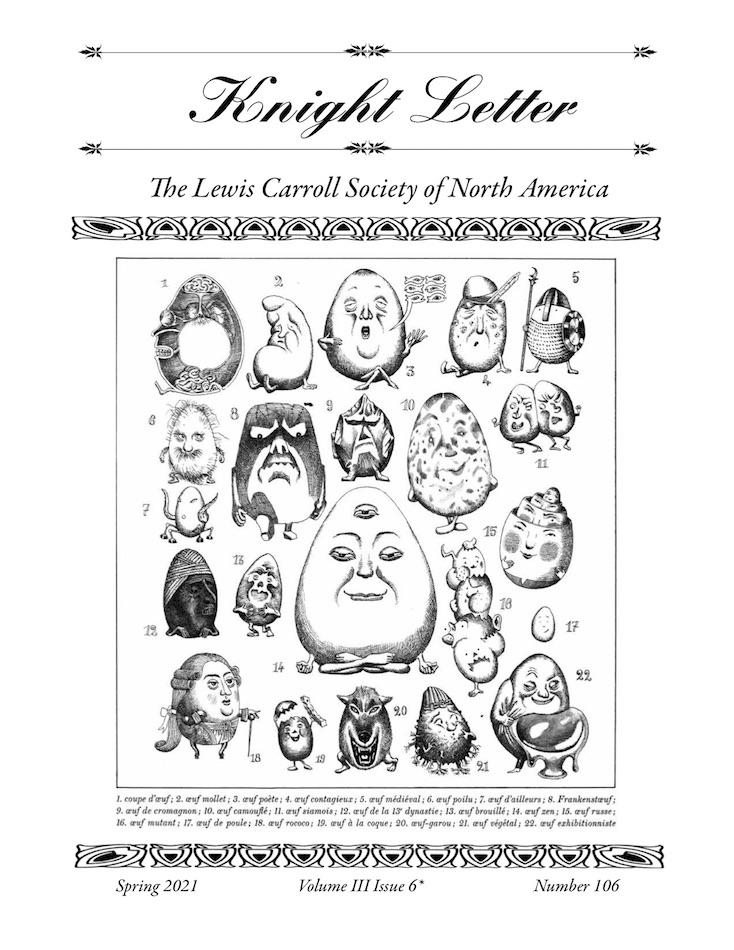

Knight Letter: the official magazine of the Lewis Carroll Society of North America. —

Annandale (VA): Spring 2021. Vol. V, issue 1, No. 106.]

Статья опубликована в составе двойной рецензии на книгу Д.И. Ермоловича и Эндрю Огуса (Сан-Франциско, США; русский перевод его части рецензии см. здесь).

For the English version of the article, click here; to download the English version as published in the magazine, together with Andrew Ogus's part, click here (in pdf format).

С конца 2020 года российским читателям предлагается новое (и, нелишне добавить, весьма дорогое) издание «Приключений Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла. Иллюстрации к нему сделала группа из 13 членов студии книжного иллюстратора Олега Горбушина. Оценку художественной стороны этого издания дал Эндрю Огус (см. его рецензию здесь); мы же обратим внимание на русский перевод.

Конечно, первый вопрос, который приходит в голову: что побудило Олега Горбушина [1] заново предпринять перевод всемирно известного классического произведения, уже переведённого много раз, — особенно с учётом того, что его профессия далека от филологии и ни одного перевода он ранее не публиковал?

В поисках ответа я обратился к сайту издания. Там утверждается, что «нельзя уже ни представить, ни вспомнить, каким было появление «Алисы в Стране чудес» в Англии 1865 года», да «это и не нужно».

Сразу отмечу ошибочность данного тезиса: обстоятельства создания книги и её вхождения в английскую культуру отражены в многочисленных документах и в деталях исследованы. И переводчику не только нетрудно представить их себе — ему обязательно нужно их изучать, если только он хочет по-настоящему постичь содержание книги.

Далее говорится, что автор проекта «Алиса» решил «выстроить коммуникацию произведения с сегодняшним днём», причём на целых семи уровнях. Описаны эти семь уровней, впрочем, весьма туманно. Вот, например, как характеризуется «интеллектуальный» уровень:

«Они [участники проекта] — современные интеллектуалы, которые стремятся расширить границы одного узко профессионального взгляда на мир и выйти за рамки одной системы знаний. В этом особенность времени, которая обязательно будет развиваться в противоположность массовой модели роботизации и усреднения».

«Выйти за рамки одной системы знаний»? А сколько их, этих систем? Что за «массовая модель роботизации», и какое она имеет отношение к «Алисе»? «Особенность времени, которая будет развиваться в противоположность…» — звучит пафосно, но маловразумительно, тем более применительно к переводу.

Впрочем, за многословными декларациями, как это часто бывает, кроется весьма нехитрая идея. Он заключена в следующих фразах:

«За литературную модель текста взята… модель перевода Владимира Набокова»; «мы нашли связь «Алисы» с русской (а не английской) языковой традицией…, адаптировав сказку к нашему культурному коду».

Если называть вещи своими именами, за основу перевода группы Горбушина взят старый, неоднократно использованный, но системно устаревший принцип — принцип русификации культурного фона произведения. То есть вместо викторианских стихов, над которыми посмеивался Кэрролл, в переводе пародируются произведения русской литературы.

Однако у Владимира Набокова русификация сказки была всё-таки более органичной. Ведь он населил свою версию Страны Чудес русскими персонажами (среди которых Маша, Петька, Яшка, Кролик Трусиков), и логично, что из уст «Ани» звучат пародии на стихи русских классиков. Однако у г-на Горбушина герои книги вроде бы остаются «англичанами» викторианской эпохи. Поэтому, когда они вдруг начинают читать переделки фрагментов русской поэзии (например, пушкинского «Евгения Онегина» или лермонтовского «Бородино») — это совершенно не к месту.

А иные фрагменты ещё и не ко времени: перевод изобилует просто кричащими анахронизмами. Так, Mock Turtle (точнее, модификация этого персонажа, к которой я ещё вернусь) исполняет вместо песни «Вечерний суп» пародию на «Подмосковные вечера» — советскую песню 1952 (!) года. Устами Алисы пародируется другая советская классика — «Что такое хорошо и что такое плохо?» Маяковского:

Рачий сын к отцу пришёл,

И спросил рачонок:

— В суп попасть нехорошо?

— Хорошо, мальчонок!

Нельзя не заметить, что кэрролловские пародии написаны хоть и в жанре нонсенса, но без нарушения лексических и грамматических норм. А советизированные опусы, которые мы находим на их месте у О. Горбушина, пересыпаны косноязычием («рачий сын», «мальчонок»). Забавная чепуха оригинала (“‘Tis the Voice of the Lobster” — «Это голос Омара») оказывается подменена не очень грамотным абсурдом — к этому тезису я также вернусь далее.

Но не будем задерживаться на стихотворных строках. В конце концов, переводить поэзию дано не всякому. Посмотрим, как переданы обычные повествовательные предложения — именно в прозе ярче всего проявляется метод и компетентность переводчика. Так ли «легко, свободно, бегло и быстро читается» новая русская версия «Алисы», как говорится в хвалебной саморецензии проекта? Увы, выясняется, что до лёгкости ей очень далеко.

Первое, что бросается в глаза читателю, — обилие тире. И дело не только в том, что их чрезмерно много; главное, что они рвут и ломают предложения на короткие и несвязные, подчас грамматически недостаточные фрагменты, словно рассказчик выпаливает их с одышкой. Сравните:

…the Queen merely remarking that a moment’s delay would cost them their lives. (Королева лишь заметила, что секундное замешательство будет стоить им жизни. — Перевод мой. Д.Е.)

Королева — только появившись — вскользь — но громко — обмолвилась, — что — если они все не начнут играть быстрее, — поплатятся — она всем прикажет отрубить голову.

Такие «множественные переломы» проходят через весь русский текст. Вот ещё один пример, вдобавок показывающий, что происходит в переводе О. Горбушина с каламбурами и шутками:

“Now, I give you fair warning,” shouted the Queen, stamping on the ground as she spoke; “either you or your head must be off, and that in about half no time! Take your choice!” (Дословный перевод: «Я тебя честно предупреждаю, — взревела Королева, топая ногой об землю, — или ты удалишься сама, или тебе удалят голову, причём в два раза скорее, чем немедленно! Выбирай!»)

— Выбирай, — сказала Королева, скрестив на груди руки, — что хочешь — мгновенно исчезнуть с головой — или — чуть позже — исчезнуть без головы.

Конечно, оригинал содержит крайне сложную для перевода игру слов, но «исчезнуть без головы»? Что это значит и как это может быть смешно?

В похожем контексте —

The Queen’s argument was that, if something wasn’t done about it in less than no time, she’d have everybody executed, all round —

переводчик, по-видимому, решил, что оборот in less than no time (дословно: ‘скорее, чем немедленно’ — это игра на фразеологизме in no time ‘мгновенно, немедленно’) можно передать многократным повтором одного слова — для чего оригинал, конечно, не даёт никаких оснований, — и написал:

Королева кричала, что никто не выполняет её приказов и что если «сию! сию! сию! сию! сию минуту!» кто-нибудь что-нибудь не сделает, то она прикажет казнить всех.

Из данного пассажа можно разве что сделать вывод, что королева задыхалась или заикалась, но юмора в нём никакого нет.

Все остальные персонажи в новом переводе «Алисы», даже не играющие в крокет, тоже задыхаются. Возьмём реплику Грифона:

“This here young lady, she wants for to know your history, she do—” («Вот эта девица, — сказал Грифон, — желает, понимаешь, узнать твою историю». — Перевод мой. Д.Е.)

Вот как она выглядит в переводе, претендующем на «коммуникацию с сегодняшним днём»:

— Эта юная леди, — начал Грифон, — хочет — вынь да положь — услышать про твою жизнь. Зачем — непонятно, интерес — комедия. Но — хочет. Привёл её по приказу Королевы.

Полужирным шрифтом выделены лексические вставки «от переводчика» (из которых особенно странная, обрывочная и непонятная — «интерес — комедия»). Можно, конечно, называть такой стиль «модернизмом» (как он обозначен в аннотации на сайте книги), но более точное русское название для подобных ничем не оправданных добавок давно придумано великим классиком живописи Карлом Павловичем Брюлловым, — отсебятина. Этой отсебятиной пестрит вся книга. Вот ещё пример («добавки» выделены):

…the King and the executioner ran wildly up and down, looking for it [the Cat]. (Король и палач суматошно забéгали туда‐сюда в поисках головы [Кота]. — Перевод мой. Д.Е.)

Король и палач ещё долго бегали по площадке — туда — сюда — взад — вперёд — слева — направо — справа — налево — туда и обратно — разыскивая осуждённого…

При этом произвольные добавления соседствуют со столь же неоправданными пропусками и искажениями. В только что цитированном примере выразительное обстоятельство wildly (дословно — ‘дико’, здесь — ‘суматошно’, ‘в диком возбуждении’) почему-то заменено на «ещё долго». В другом пассаже, если в оригинале Алиса просто «шепчет» что-то (whispers), то по-русски она делает это «ехидно». Королева спрашивает у Алисы не только её имя, как в оригинале, но почему-то ещё и «титул» ребёнка (что это, неужели «коммуникация с сегодняшним днём»?). Две простые специи, названные Алисой, — уксус и ромашка — превращены переводчиком в три экзотических блюда: кускус, гуляш и таратор. Солдаты королевы, вместо того чтобы «идти шеренгами по двое» (walking two and two), как у Кэрролла, движутся «ровным квадратом — по трое в шеренге», впереди которого идёт «их командир» (что это, интересно, за карта, если в каждой масти только девять карт достоинством ниже валета? И каким же ещё может быть квадрат, как не ровным?). В королевскую процессию добавлены «купидоны в белых туниках» и какие-то «кавалеры». С какой стати они затесались в колоду карт да и вообще в эту сказку?

С другой стороны, многие описания Кэрролла исчезли из перевода. Так, Королева — Червонная Дама (которая в нарушение русской карточной терминологии буквалистски именуется здесь «Червонной Королевой») лишилась у О. Горбушина некоторых наиболее ярких своих характеристик. Она больше не «встряхивает нетерпеливо головой» (“tossing her head impatiently”), не делает предупреждений (“I give you fair warning”), не «мечет звериные взгляды» (“glaring like a wild beast”), не спрашивает «сурово» (“severely”) и не ревёт «громовым голосом» (“in a voice of thunder”). Если в оригинале она орёт (“shouted”) и топает на Герцогиню ногой (“stamping on the ground as she spoke”), то в переводе говорит с ней, «скрестив на груди руки». Опущена знаменитая характеристика: “The Queen had only one way of settling all difficulties, great or small” («Королеве был известен только один способ решения всех проблем — больших и малых». — Перевод мой. Д.Е.).

ПРИМЕЧАНИЕ:

[1] Поскольку конкретные авторы перевода в этом коллективном проекте издателем не указаны, в данной рецензии будем считать переводчиком О. Горбушина.